ЧТО УДИВИЛО БЫ АПОСТОЛОВ В 2025 ГОДУ?

Современный человек часто смотрит на прошлое с чувством превосходства, даже с легким пренебрежением. Кичится цивилизацией. Действительно, мы обладаем невиданным: мгновенная связь через континенты, океаны знаний в кармане, машины, летающие по небу и земле, попытки штурмовать космические миры. Школьник искренне недоумевает, глядя на бабушку: «Как вы вообще жили без Гугла, без Википедии, без интернета?» И если она ответит: «Да получше вашего!» – это повергает его в настоящий ступор. «Как это – получше? – думает он. – Не было же ничего из того, что есть сейчас! Ни дополненной реальности, ни искусственного интеллекта, который пишет и думает за тебя, ни электрокаров, ни Илона Маска с его марсианскими мечтами!» Медицина, технический прогресс, цивилизация комфорта – для многих это абсолютное, неоспоримое благо, главное достижение и даже смысл нашей эпохи. Кажется самоочевидным, что мы живем в лучшие времена.

Современный человек часто смотрит на прошлое с чувством превосходства, даже с легким пренебрежением. Кичится цивилизацией. Действительно, мы обладаем невиданным: мгновенная связь через континенты, океаны знаний в кармане, машины, летающие по небу и земле, попытки штурмовать космические миры. Школьник искренне недоумевает, глядя на бабушку: «Как вы вообще жили без Гугла, без Википедии, без интернета?» И если она ответит: «Да получше вашего!» – это повергает его в настоящий ступор. «Как это – получше? – думает он. – Не было же ничего из того, что есть сейчас! Ни дополненной реальности, ни искусственного интеллекта, который пишет и думает за тебя, ни электрокаров, ни Илона Маска с его марсианскими мечтами!» Медицина, технический прогресс, цивилизация комфорта – для многих это абсолютное, неоспоримое благо, главное достижение и даже смысл нашей эпохи. Кажется самоочевидным, что мы живем в лучшие времена.

Но давайте зададимся неудобным вопросом: так ли бесспорна эта уверенность? Действительно ли комфорт тела, скорость передачи данных и мощь машин равнозначны прогрессу человеческого духа, глубине отношений, подлинности и осмысленности самой жизни? Не оплачено ли наше внешнее могущество внутренним оскудением? Чтобы проверить эту аксиому, давайте совершим мысленный эксперимент. Представим немыслимое: вот они, апостолы Петр и Павел – мужи, прошедшие сквозь темницы и кораблекрушения, видевшие и пышность Рима, и его кровавые арены, знавшие изнанку власти и простоту рыбацких сетей – вдруг переносятся из своего I века прямо в сердце нашего 2025 года. Оказываются не в тихой Капернаумской заводи, а в эпицентре шумного, бьющего током мегаполиса. Например в Москве. Что бы поразило их не как диковинка, а как знак глубокой болезни? Что вызвало бы не детский страх перед невиданным (они не из робкого десятка!), а взрослое, скорбное недоумение о нас, о нашей странной, удобной и такой бездушной жизни?

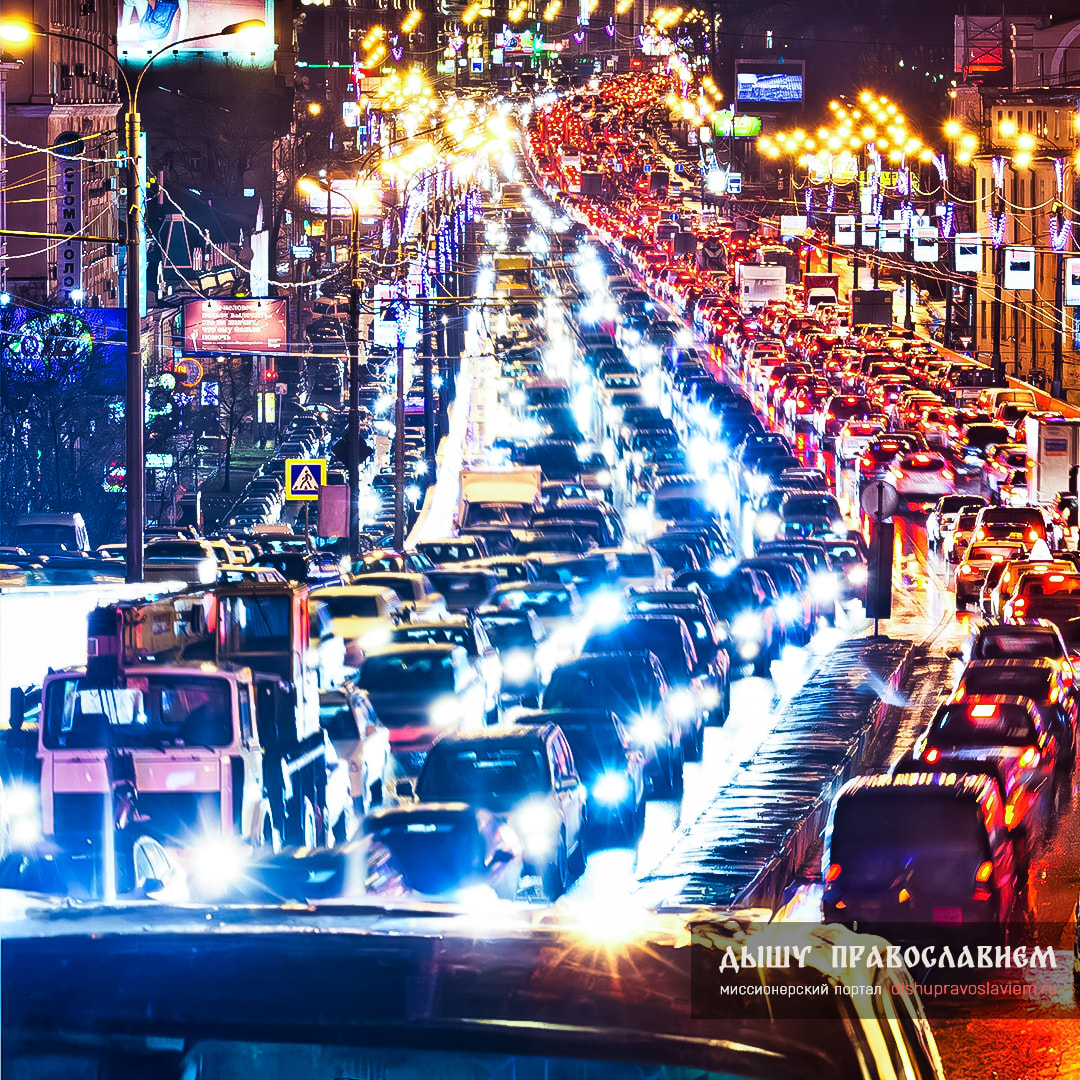

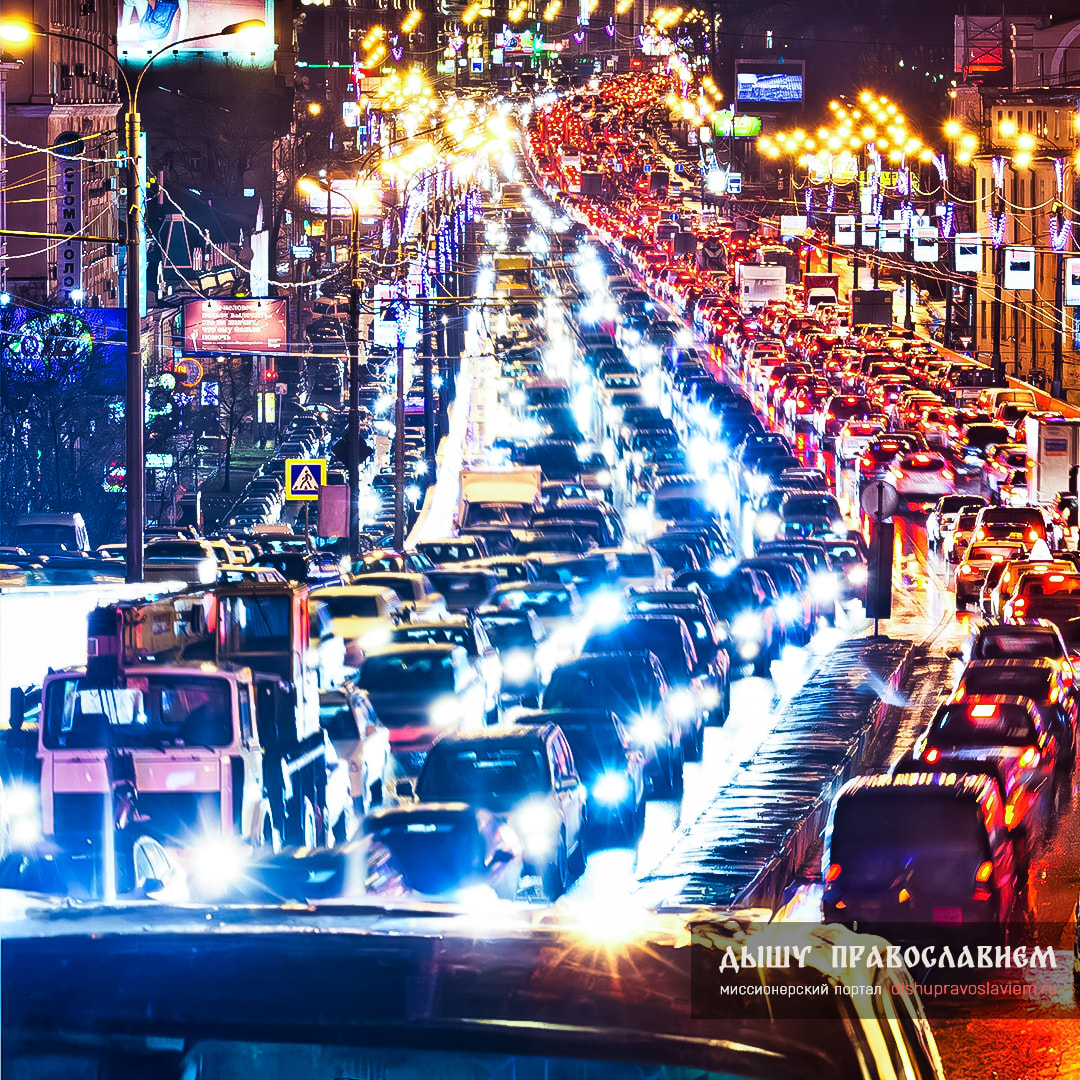

Мне кажется, первое, что бросилось бы им в глаза – это, конечно, непривычные формы и масштабы: стеклянные исполины Москва-Сити, пронзающие небо, гулкие потоки железных повозок без коней, движущиеся картинки на огромных стенах, и главное – маленькие мерцающие коробочки, к которым прикован взгляд почти каждого идущего. Но их, видавших Колизей и Александрийскую библиотеку, знавших о хитроумных механизмах греков и грандиозных акведуках римлян, этот внешний блеск не сразил бы наповал. Они быстро поняли бы принцип: новые материалы, новые источники энергии. Нет, думаю, их внимание, как пастырей душ, неизбежно притянул бы не ландшафт, а человек в этом новом ландшафте. И вот тут началось бы их подлинное изумление, переходящее в тревогу.

Они увидели бы не народ, не общину, а толпу атомов. Людей, физически скученных в металлических саркофагах метро, маршрутках, машинах или на тротуарах, но разделенных невидимыми, куда более прочными стенами, чем римские. Погруженных в светящиеся прямоугольники, абсолютно глухих к голосам, звучащим в сантиметрах от них – к плачу ребенка, к просьбе старика, ищущего дорогу, к простому «извините» или «здравствуйте» соседа в лифте. Тишина среди шума – вот что поразило бы их. Тишина человеческого общения.

Мне кажется, что из их уст прозвучало бы, что-то похожее на: «Братия, – прошептали бы апостолы, вспоминая первые христианские общины, где «никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее» (Деян. 4:32), где делились последним куском хлеба и последней надеждой, – как же вы носите бремена друг друга (Гал. 6:2), если не видите, не слышите друг друга за этими новыми стенами, возведенными из света, камня и железа? Как возлюбить ближнего, которого вы не замечаете?»

Их слух, привыкший к естественной симфонии Божьего мира – шелесту пшеницы на ветру, плеску волн о лодку, крику чаек, человеческому смеху у костра или горячему спору на базарной площади, – был бы атакован не просто шумом, а тотальной, оглушающей какофонией. Непрерывный, навязчивый рёв моторов, пронзительный визг тормозов, монотонный лязг вечной стройки и ремонта, гул невидимых систем, поддерживающих жизнь бетонных громадин, и, самое страшное, – механическая, бессердечная музыка или бесконечный поток слов, бьющий из наушников прямо в уши, в мозг, заглушая саму возможность тихой мысли, молитвы, простого внимания к себе и миру.

«Как ваши сердца, созданные для тишины и молитвы, не разрываются от этого всепроникающего железа? – подумал бы Петр, вспоминая тишину Галилейского озера на заре, когда только плеск весел нарушал покой и рождалась молитва. – Где островок покоя для души в этом океане искусственного шума? Неужели вы не видите, что этот грохот – не фон, а душегубка, методично убивающая вашу способность слышать Бога и себя?»

Их обоняние, ожидающее запаха земли после дождя, дыма костра, свежеиспеченного хлеба из печи соседки или соленой свежести моря, ощутило бы запах искусственности и безжизненности. Кондиционированный, стерильный воздух, лишенный каких-либо живых ароматов. Еда – не с поля, не из рук земледельца или пекаря, знающего свое дело, а из ярких, кричащих упаковок, часто синтетическая на вкус и запах, лишенная подлинного аромата жизни, земли, солнца. Они заметили бы людей, живущих высоко над землей, в каменных клетках с видом на другие каменные клетки, годами, а то и десятилетиями не чувствовавших под босыми ногами живой травы, теплого песка, прохлады утренней росы. Отрезанных от самой твари Божией, от источника первозданной красоты и гармонии. «Боже! – ахнули бы они в один голос. – Как вы можете так жить? Добровольно отрезанными от творения, питающего не только тело, но и душу? Где дыхание земли, напоминающее о вашем происхождении и вашем назначении быть хранителями сада? Неужели эти коробки и эта мертвая пища – предел ваших чаяний? Это же… духовное иссушение, медленная смерть чувств!»

Но самое глубокое, леденящее душу потрясение ждало бы их не при созерцании техники или толпы, а при осознании качества человеческих связей, вернее, их отсутствия. Они поняли бы, что видят не соседей, не братьев, а анонимных жильцов, случайных сожителей в бетонных ульях. Они с ужасом осознали бы, что в этом мире смерть человека за стеной – это не общая трагедия, а прежде всего досадная помеха, похороны, как угроза сорвать давно запланированный отпуск, нарушить личный комфорт…

Помнится, как в Задонске одна древняя монахиня сказала нам, тогда еще совсем молодым послушникам: «У вас же сейчас как? Умер человек? Скорее хоронить, быстрее, не мешай другим на море съездить. Вот и все поминки. А имена соседей? Да зачем их знать? Живете вы… умрет кто в подъезде, а вы даже имен друг друга не знаете. Вот и вся цивилизация ваша. Антихристова эта цивилизация, а вы не понимаете…»

Мне кажется, что Петр невольно вспомнил бы, как весь Иерусалим, все его разнородное население, сходилось на великие праздники, как сообща хоронили и поминали, чувствуя себя частью одного целого. Павел – как первые христианские общины в самых разных городах империи были настоящей духовной семьей, где «радовались с радующимися и плакали с плачущими» (Рим. 12:15), где делились не только хлебом, но и горем, и радостью. И их охватил бы ужас. Потому что, если человеку не нужен ближний, а ближний – человеку, если каждый замкнут в скорлупе своего комфорта и своих планов, то это не прогресс. Это начало ада вечного одиночества здесь, на земле. Мы построили не города будущего. Вы возвели великолепную, сверкающую тюрьму для душ, где каждый – добровольный узник своей удобной, климат-контролируемой, но духовно безжизненной клетки. И самое ужасное –мы гордимся этим как величайшим достижением… Кичимся этим…

Некоторые сейчас спросят – ну и почему же взгляд двух мужей из далекого, «отсталого» прошлого так важен для нас, ультрасовременных? Я отвечу — потому что Петр и Павел были знатоками сути человеческой – и ее светлых высот, и ее темных бездн. Они видели роскошь римских патрициев и голод рабов, знали изощренность греха в развращенных городах и животворящую силу веры и любви в маленьких общинах христиан. Они сидели в темницах и проповедовали перед царями. Наш мир с его умопомрачительными небоскребами, летающими машинами и карманными оракулами (смартфонами) – для них лишь новая, невероятно сложная декорация для все той же древней, как мир, драмы: борьбы в сердце человека между адом и раем, между любовью и эгоизмом, общением и отчуждением, жизнью духа и медленной смертью в комфорте, служением и потреблением. Их потрясла бы не сложность наших механизмов (они оценили бы инженерный гений!), а добровольная, массовая упрощенность наших душ, сведенных зачастую до роли изолированных, вечно спешащих, вечно отвлеченных потребителей. Мы достигли невиданных высот в удобстве, в скорости перемещения и информации, но рискуем катастрофически обеднить, иссушить саму ткань человеческих отношений, самое сердце – душу. Мы научились летать по небу, но разучились ходить друг к другу в гости. Мы можем говорить с человеком на другом континенте, но молчим за стеной с соседом. Мы знаем все о далеких галактиках, но не знаем имени старушки на первом этаже…

Техника – всего лишь инструмент. Страшно, даже трагично, когда она становится стеной, глухой и высокой. Когда «ближний» превращается в абстракцию, в цифровой профиль или, что еще хуже, – в обузу, помеху на пути к моему отдыху, моему комфорту, моей карьере. Вот цена нашего «прогресса». И однажды мы поймем, что это дорогая цена…

Исправить глобально? Утопия. Но есть ли остров подлинности в этом цифровом океане? Место, где еще бьется живое сердце человеческого общения, где «ближний» – не абстракция? Да. И это – Церковь. Не как красивое здание или институт, а как живое Тело Христово, собранное не для виртуальных лайков, а для реальной встречи вокруг Христовой Чаши.

Сегодня Церковь – это не бегство от прогресса. Это лаборатория воскрешения человечности. Здесь учат тому, что забыл наш «продвинутый» век: как быть вместе. Как носить бремена. Как плакать и радоваться сообща. Как жить не рядом, а вместе. Это единственное место, где вас спросят не «Чем занимаешься?» или «Сколько зарабатываешь?», а «Как имя твое?» и «Отчего болит душа?». Где одиночество разбивается о простоту: «Христос посреди нас!».

Но остров – не убежище для избранных. Это вызов. Вызов вам, читающим этот текст, спешащим по делам в толпе. Вызов выйти из своей удобной цифровой скорлупы. Хотя бы на час. Прийти. Не как турист. Не как критик. А как голодный. Голодный по подлинности. По теплу живого взгляда. По настоящему слову. По ощущению, что ты – не одинокая песчинка в бетонном муравейнике, а часть чего-то большего, вечного, живого.

Выключите шум. Оглянитесь. Увидьте не абстракцию «Церковь», а дверь. Дверь в пространство, где апостолы Петр и Павел не ахнули бы от ужаса, а кивнули: «Да. Здесь еще помнят. Здесь еще живут по-человечески». Готовы ли вы к такому эксперименту над собой? Рискнуть выйти из матрицы комфортного одиночества? Пока не остыло сердце окончательно. Пока вы еще хоть немного человек, а не биоробот с подпиской на контент. Ваш ход.

Дверь открыта.

Анатолий БАДАНОВ

администратор миссионерского

проекта «Дышу Православием»