ПОЧЕМУ У СВЯТЫХ БЫЛА «СТРАННАЯ» ЖИЗНЬ?

Знаете, иногда смотришь на жития святых – ну, тех самых великих подвижников, столпов веры – и… диву даешься. Спали на голых досках. Жили в пещерах или под открытым небом. Годами стояли на камне. Питались какой-то сомнительной травкой или кореньями. И кажется нам, людям теперешним, привыкшим к комфорту и удобству: вот он, путь! Вот рецепт святости! Бери пример: откажись от подушки, заведи в рационе простую пищу, найди свой камень… И – вуаля! – ты уже на полпути к небесам – подвиг-то есть.

Знаете, иногда смотришь на жития святых – ну, тех самых великих подвижников, столпов веры – и… диву даешься. Спали на голых досках. Жили в пещерах или под открытым небом. Годами стояли на камне. Питались какой-то сомнительной травкой или кореньями. И кажется нам, людям теперешним, привыкшим к комфорту и удобству: вот он, путь! Вот рецепт святости! Бери пример: откажись от подушки, заведи в рационе простую пищу, найди свой камень… И – вуаля! – ты уже на полпути к небесам – подвиг-то есть.

Но позвольте усомниться. Позвольте предложить вам другой взгляд. Ведь мы с вами – мы внизу, у подножия той горы, где они сияли. Мы как бы издалека смотрим на этих гигантов духа. И нам, честно говоря, не всегда дано понять всю глубину их мотивов. Мне кажется, что ключ вот в чем: все эти невероятные лишения – это не дорога к благодати. Это – крепостные стены вокруг нее. Защитные барьеры.

Я думаю, что сначала эти люди получили нечто невероятное. Избыток благодати. Дар свыше. Как это произошло – тайна. То ли Бог наперед знал их сердца, то ли они вымолили себе это сокровище неусыпной молитвой, слезами, любовью. Но факт: они стали обладателями несметного духовного богатства. И тут встал вопрос: а как его сохранить? Как не растерять это небесное золото в суете мира, под натиском собственных слабостей и страстей?

Они не спали, бодрствовали, потому что уже имели в себе Живого Бога, и сон казался им крадущим драгоценные минуты общения, расслабляющим стражу. Они ели странную пищу малыми дозами не для того, чтобы понравиться Богу, а потому что уже насыщенное благодатью тело не требовало многого, а излишества могли потушить этот внутренний огонь. Они стояли на камне не для награды, а потому что были как воины на посту – в постоянной боевой готовности охранять дарованную им крепость Духа. Они не зарабатывали благодать аскезой. Они аскезой берегли уже данную им благодать поражая духовных врагов, желающих ее похитить.

А теперь спросим себя: что происходит, когда мы, обычные люди, еще только стремящиеся к свету, начинаем слепо копировать эти внешние формы? Без того внутреннего сокровища? Без того избытка духа? Мы решаем: вот, сейчас я тоже не буду спать, тоже буду есть одну траву, тоже встану на свой символический камень… Что получается? Увы, чаще всего – не святость, а надлом или прелесть. Психика не выдерживает. Здоровье рушится. Вместо мира – смятение, вместо света – тьма отчаяния или даже гордыни. Потому что мы взялись не за свое. Мы пытаемся строить сторожевую башню там, где еще даже фундамента-то нет. Нет того сокровища, которое нужно охранять!

Возьмите молчальника. Почему он молчит? Не потому, что ему нечего сказать. А потому что у него внутри идет такая глубокая, такая насыщенная беседа с Богом, что любое лишнее слово, любой звук, обращенный наружу, кажется ему утечкой этой драгоценной внутренней жизни. Он боится, как бы через открытый рот не «выветрилось» все то богатство духа, что наполняет его. Он – как сосуд, полный до краев благоухающего мира, запечатанный, чтобы аромат не улетучился. А что происходит, когда молчит обычный человек, в сердце которого еще кипят страсти, обиды, суета? Когда внутри – не тишина и мир, а буря? Это молчание становится пыткой. Вся эта внутренняя сумятица, не находя выхода в слове, начинает рваться наружу иными путями – через взгляд, жест,… или даже болезнь. Или копится, отравляя душу. Одно дело – молчать, чтобы не оттолкнуть Гостя. Другое – молчать, потому что не с кем поговорить, или потому что внутри – хаос.

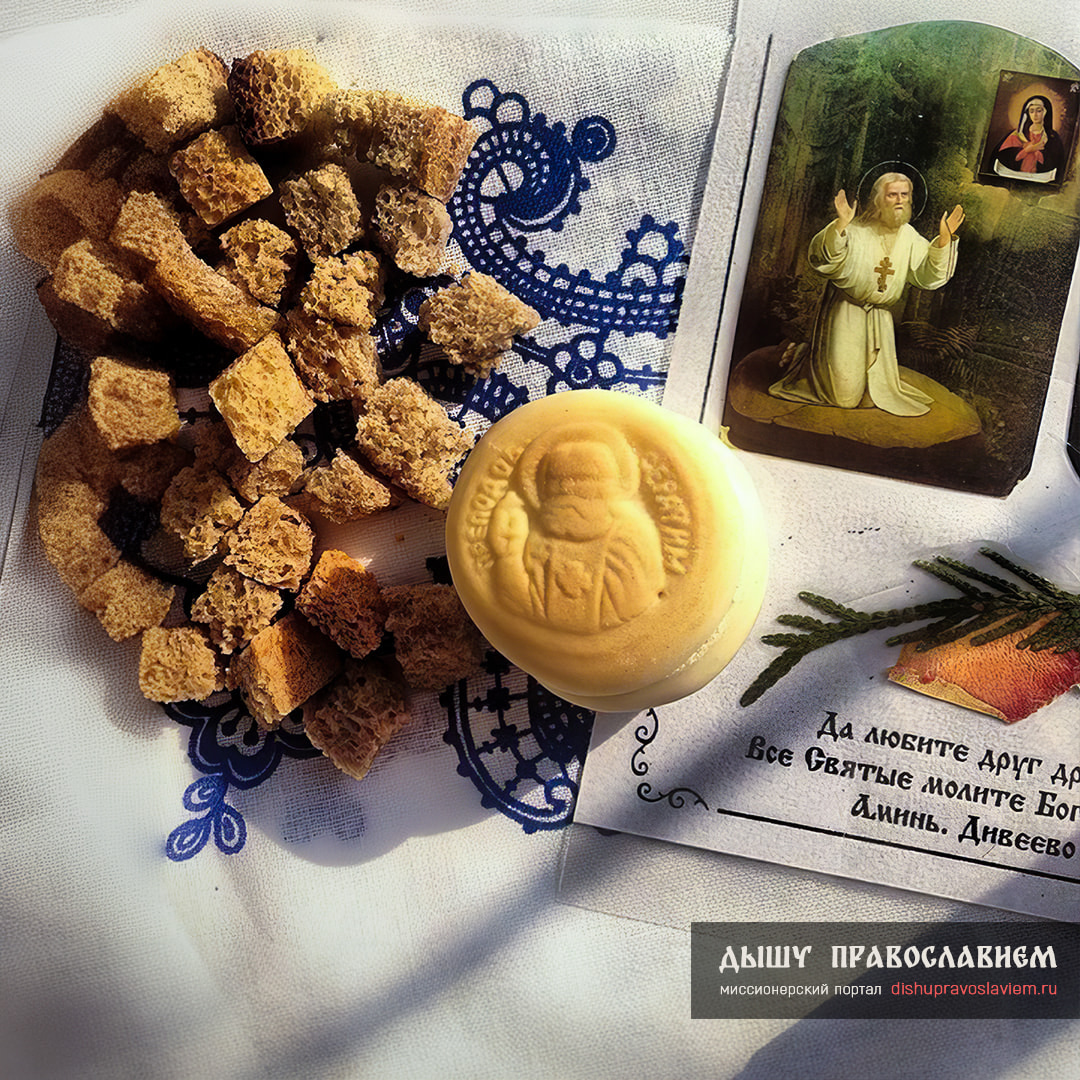

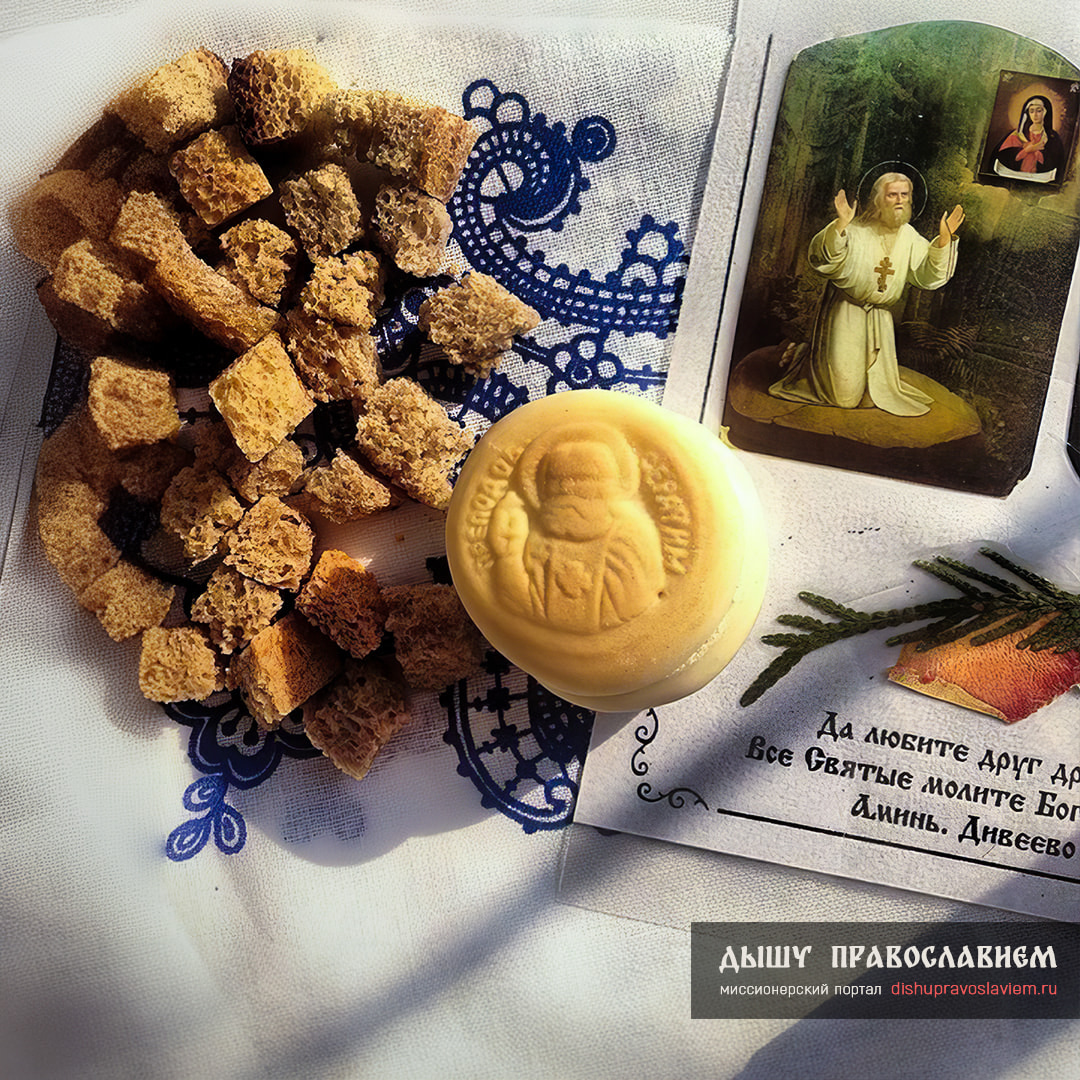

Отец Серафим Саровский очень четко разводил эти этапы: сначала – стяжание Духа Святого. То есть – привлечение, вымаливание, подготовка сердца как жилища для Господа. Милостыня, молитва, посильный пост, борьба со страстями – все это средства, чтобы призвать благодать, чтобы сердце стало достойным Его прихода. «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи», – говорил он. А потом, когда Господь вселится в сердце, тогда жизнь человека неизбежно меняется. Тогда возникают те самые, непонятные нам со стороны, формы строгости к себе – не как цель, а как естественное следствие присутствия Святыни внутри. Сначала – пригласить Гостя. Потом – жить так, чтобы Ему было хорошо у тебя, чтобы Он не ушел. Подражать нужно не внешним, порой шокирующим, следствиям присутствия Бога в человеке, а тому пути, который привел к этому присутствию. Пути любви, смирения, покаяния, милосердия. Иначе – это лишь духовное попугайничанье, игра в святость, которая может закончиться очень печально. История знает немало таких примеров, когда попытки безрассудно скопировать внешний подвиг великого святого (как, например, попытки многих священников подражать ежедневному служению отца Иоанна Кронштадтского) заканчивались не возвышением, а падением.

Так что, глядя на подвиги святых, давайте задавать себе не вопрос «Как мне так же измучить свое тело постами и подвигами?», а вопрос: «А что я делаю, чтобы привлечь в свою душу тот Свет, который заставил их жить так необычно? Что я делаю, чтобы мое сердце стало достойным жилищем?» Потому что без этого внутреннего огня, любая, самая суровая аскеза – лишь путь в тупик, а не на вершину. В этом, мне кажется, ключ к пониманию этих удивительных, порой пугающих, но таких важных для нас жизней описанных в житиях.

Анатолий БАДАНОВ

администратор миссионерского

проекта «Дышу Православием»